- Süßungsmittel sind Zusatzstoffe. Sie dürfen nur in bestimmten Lebensmitteln und oft nur in bestimmten Mengen eingesetzt werden.

- Im Zutatenverzeichnis müssen sie mit ihrem Klassennamen und mit ihrer Bezeichnung oder E-Nummer aufgeführt werden.

- Auch im Angebot unverpackter Lebensmittel muss der Einsatz von Süßungsmitteln erkennbar sein, etwa auf der Speisekarte.

- Süßungsmittel liefern kaum oder gar keine Kalorien und wirken, anders als Zucker, nicht kariogen.

- Eine Untergruppe der Süßungsmittel sind die Zuckeralkohole. In großen Mengen verzehrt wirken sie abführend.

Süßungsmittel sind Stoffe, die zum Süßen von Lebensmitteln und in Tafelsüßen verwendet werden. So definiert das EU-Zusatzstoffrecht diese Stoffgruppe. In der Praxis wird zwischen Süßungsmitteln wie Aspartam, Cyclamat oder Saccharin sowie Zuckeralkoholen wie Sorbit oder Xylit unterschieden. Beiden Stoffgruppen zählen definitionsgemäß zu den Zusatzstoffen. . Das heißt, anders als Lebensmittel des allgemeinen Verzehrs, müssen sie ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Nur wenn sie als gesundheitlich unbedenklich und als technologisch notwendig eingestuft werden, dürfen sie zur Lebensmittelherstellung verwendet werden. Dabei wird ihr Einsatz oft auf bestimmte Lebensmittel beziehungsweise Lebensmittelgruppen beschränkt. Meist gibt es auch Höchstmengenbeschränkungen, so auch bei vielen Süßungsmitteln. In Bio-Lebensmitteln dürfen Süßungsmittel nicht eingesetzt werden.

Süßungsmittel: praktisch vollkommen kalorienfrei

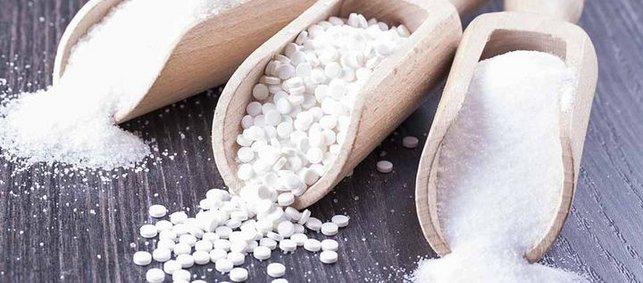

Süßungsmittel habenmit Ausnahme der Zuckeralkohole eine Süßkraft, die je nach Art des Stoffes um das 30- bis 3.000-fache von Haushaltszucker ausmacht. Dabei sind die Stoffe vollkommen oder so gut wie kalorienfrei und haben keinerlei kariogene Wirkung. Aufgrund ihrer geringen Masse lassen sie sich jedoch nicht genauso wie Zucker verarbeiten. Auch ist ihr Einsatz nur für bestimmte Lebensmittel erlaubt. Welche das sind, regelt das europäische Zusatzstoffrecht. Es gibt außerdem Höchstmengen vor und enthält Regelungen zur Kennzeichnung, die die allgemeine Pflichtkennzeichnung ergänzen. Da die einzelnen Süßungsmittel nicht immer einen abgerundeten Süßgeschmack vermitteln, werden sie häufig kombiniert eingesetzt. Süßungsmittel werden vor allem in brennwertreduzierten Lebensmitteln eingesetzt, etwa in Erfrischungsgetränken oder Fruchtaufstrichen ohne Zucker. Praktisch in Reinform kommen sie als Tafelsüße in den Handel, meist dosiert als Tablette in Spenderboxen oder auch flüssig.

In der EU zugelassene Süßungsmittel

Ohne die Untergruppe der Zuckeralkohole sind EU-weit dreizehn Süßungsmittel als Zusatzstoff zugelassen (Stand Januar 2025):

- Acesulfam K (E 950): Acesulfam K ist etwa 200-mal süßer als Zucker, der Süßgeschmack ist sehr zuckerähnlich. In Kombination mit anderen Süßstoffen steigt seine Süßkraft um ein Vielfaches. Acesulfam K ist gut lagerfähig, sehr stabil und hitzebeständig.

- Aspartam (E 951): Aspartam besteht aus zwei Eiweißbausteinen (Aminosäuren). Sein Kaloriengehalt entspricht daher ungefähr dem von Eiweiß und damit auch dem von Zucker. Da seine Süßkraft jedoch um den Faktor 200 höher als Zucker ist, lassen sich durch seinen Zusatz dennoch Kalorien einsparen. Personen, die von der Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie betroffen sind, dürfen Aspartam nicht verzehren, da es das für sie schädliche Phenylalanin enthält.

- Cyclamat (E 952): Cyclamat ist etwa 35-mal süßer als Zucker und hat damit die geringste Süßkraft unter den Süßstoffen. Abhängig vom jeweiligen Lebensmittel, beispielsweise in Brausen und Limonaden, erhöht sich allerdings seine Süßkraft. Oft wird es gemeinsam mit Saccharin eingesetzt, da die beiden ihre Süßkraft gegenseitig verstärken.

- Saccharin (E 954): Saccharin ist der älteste Süßstoff auf dem deutschen Markt. Seine Süßkraft ist ungefähr 550-mal so hoch wie die des Zuckers. Wie Cyclamat ist der Stoff sehr stabil, hitze- und gefrierbeständig und bewahrt auch in wässrigen und säurehaltigen Produkten, zum Beispiel Limonaden, seine Süße dauerhaft. Im Handel wird Saccharin auch als Tafelsüße in Form von Tabletten oder Pulver angeboten.

- Sucralose (E 955): Sucralose ist ein kalorienfreier Süßstoff, der aus Zucker hergestellt wird. Er ist etwa 500- bis 600-mal süßer als Zucker. Er ist dessen Geschmacksprofil sehr ähnlich, ohne Neben- und Nachgeschmack.

- Thaumatin (E 957): Thaumatin wird aus der westafrikanischen Katemfe-Frucht gewonnen. Da seine Süßkraft 2.000- bis 3.000-mal höher ist als die von Zucker, kann sein Energiegehalt von vier Kilokalorien pro Gramm vernachlässigt werden. Der natürliche Eiweißstoff wirkt zusätzlich geschmacksverstärkend. Beim Backen und Kochen verliert es an Süßkraft, seine geschmacksverstärkende Wirkung aber wird nicht beeinträchtigt.

- Neohesperidin DC (E 959): Neohesperidin DC wird aus einem Flavonoid der Zitrusfrüchte gewonnen. Seine Süßkraft ist 400- bis 600-mal stärker als Zucker. Der Stoff wirkt außerdem geschmacksverstärkend.

- Steviolglycoside aus Stevia (E 960a): Steviolglycoside werden aus den Blättern der südamerikanischen Stevia-Pflanze gewonnen. Ihre Süßkraft ist 200- bis 300-mal höher als die von Zucker, dabei sind die Glycoside kalorienfrei und erzeugen keine Karies. Wegen ihres pflanzlichen Ursprungs werden Steviolglycoside oft als „natürlich“ beworben. Dies gilt als täuschend, da die Steviolglycoside ein sehr aufwendiges, chemisches Aufreinigungsverfahren durchlaufen. Steviolglycoside aus Stevia trugen ehemals die E-Nummer 960. Nach der Zulassung weiterer Stevioglycoside als Süßungsmittel wurde diese Nummer zu E 960a geändert.

- Enzymatisch hergestellte Steviolglycoside (E 960c):Alternativ auch als Rebaudiosid M bezeichnet wird dieser Stoff mit Hilfe von Enzymen aus gereinigtem Steviablattextrakt hergestellt. Sein Geschmacksprofil erinnert, verglichen mit den Steviolglycosiden, mehr an Saccharose. Es handelt sich um ein weißes bis hellgelbes Pulver, das etwa 200- bis 350-mal süßer als Saccharose ist.

- Glycosylierte Steviolglycoside (E 960d): Hierbei handelt es sich um ein Gemisch größerer Steviolycoside, die aus den Blättern der Pflanze Stevia rebaudiana Bertoni extrahiert und glycosyliert werden. Seine Süßkraft ist etwa 100- bis 200-mal süßer als die der Saccharose. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kam zu dem Schluss, dass der Metabolismus von glucosylierten Steviolglycosiden den bereits zuvor unter der Nummer E 960 zugelassenen Steviolglycosiden hinreichend ähnlich sei, so dass die Sicherheit der Stoffe angenommen werden kann.

- Neotam (E 961): Neotam ist ein Süßstoff auf der Basis des Eiweißbausteins Aspartam, der zwischen 7.000- und 13.000-mal süßer ist als Zucker. Er hat einen zuckerähnlichen Geschmack und verstärkt außerdem Aromen, insbesondere Zitrone und andere Früchte, Vanille, Minze und Schokolade.

- Acesulfam-Aspartamsalz (E 962): Acesulfam-Aspartamsalz ist ein Salz aus den zwei Süßungsmitteln Aspartam und Acesulfam-K. Es ist ungefähr 350-mal süßer als Zucker. Das Salz verteilt sich verglichen mit anderen Süßungsmitteln besser in zuckerfreien Süßwaren, was positiv auf die Produktqualität wirkt. Personen, die von der Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie betroffen sind, dürfen den Stoff nicht verzehren, da er das für sie schädliche Phenylalanin enthält. Es gilt daher eine entsprechende Hinweispflicht für verpackte Lebensmittel.

- Advantam (E 969): Advantam hat eine Süßkraft, die das 37.000-fache von Zucker ausmachen kann, je nachdem, welchem Lebensmittel der Stoff zugesetzt wird. Es verstärkt außerdem Aromen, insbesondere von Molkereiprodukten, von Citrus sowie Minze und kann einen bitteren Geschmack signifikant reduzieren.

Zuckeralkohole: liefern Masse, aber auch Kalorien

Zuckeralkohole zählen nach dem EU-Zusatzstoffrecht ebenfalls zu den Süßungsmitteln. Sie können aber Lebensmitteln auch zu anderen technologischen Zwecken zugesetzt werden, etwa als Füllstoff oder Feuchthaltemittel. Ihr Energiegehalt liegt mit rund 2,4 Kilokalorien pro Gramm deutlich niedriger als der von Zucker, der vier Kilokalorien pro Gramm liefert. Der Zuckeralkohol Erythrit ist kalorienfrei. Da Zuckeralkohole nicht kariogen wirken, werden sie beispielsweise in zuckerfreien Bonbons eingesetzt. Ihr Geschmack und ihr Volumen entsprechen dem von Zucker. Technologisch lassen sie sich daher ähnlich wie Zucker verarbeiten. Ihr Einsatz ist zum Beispiel in brennwertverminderten Süßwaren, Desserts, Konfitüren oder Kaugummi erlaubt. Höchstmengen gibt es dabei lediglich für Polyglycitolsirup (E 964). Alle übrigen Zuckeralkohole dürfen ohne Mengenbegrenzung eingesetzt werden. In größeren Mengen verzehrt können sie jedoch alle Blähungen und Durchfall verursachen. Beträgt ihr Anteil mehr als zehn Prozent des Produktes muss daher der Warnhinweis "Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken" auf dem Etikett stehen.

Als Süßungsmittel zugelassene Zuckeralkohole

EU-weit sind acht Zuckeralkohole als Süßungsmittel zugelassen:

- Sorbit (E 420): Sorbit ist natürlicherweise in vielen Früchten enthalten, industriell wird es aus Maisstärke gewonnen. Seine Süßkraft ist nur halb so stark wie die von Haushaltszucker. Sorbit ist leicht wasserlöslich, koch- und backfest. Der Stoff wird auch als Feuchthaltemittel genutzt. Bei manchen Menschen hat Sorbit selbst in kleinen Mengen eine abführende Wirkung.

- Mannit (E 421): Mannit kommt natürlicherweise zum Beispiel in Braunalgen, Früchten, Gemüse, Kräutern und Schimmelpilzen vor. Es wird aus Invertzucker oder Traubenzucker (Glukose) gewonnen. Da Mannit teuer ist, wird es nur begrenzt als Zuckeraustauschstoff eingesetzt. Auch seine Verträglichkeit ist vergleichsweise schlecht: Schon ab zehn Gramm pro Tag können Durchfälle auftreten.

- Isomalt (E 953): Isomalt wird aus Haushaltszucker hergestellt. Isomalt hat zahnschonende Eigenschafen, weil die Mikroorganismen der Mundflora es nur in geringem Umfang spalten können und es somit nicht zur Bildung von entmineralisierenden Säuren beziehungsweise von Plaque verwenden können.

- Polyglycitolsirup (E 964): Polyglycitolsirup wird durch Hydrierung von Stärkehydrolysaten hergestellt. Der Stoff ist gut wasserlöslich und weniger süß als andere Polyole. Er erhöht die Masse und Stabilität brennwertverminderter oder zuckerfreier Lebensmittel.

- Maltit (E 965): Maltit beziehungsweise Maltitsirup wird aus Mais- oder Kartoffelstärke hergestellt. Maltit ist fast so süß wie Haushaltszucker, sein Energiegehalt ist etwa halb so groß wie der von Zucker. Maltit wird als zahnfreundlich angesehen.

- Lactit (E 966): Lactit wird auf der Basis von Laktose (Milchzucker) gewonnen. Der Stoff hat nur halb so viele Kalorien wie Zucker, da es vom Organismus nur zu etwa 50 Prozent energetisch genutzt wird. Es ist gut löslich und lagerfähig.

- Xylit (E 967): Der Zuckeralkohol Xylit wird aus der Xylose (Holzzucker) gewonnen, natürlicherweise kommt er unter anderem in Früchten, Beeren, Gemüse und Pilzen vor. Es ist leicht wasserlöslich sowie koch- und backfest. Die Süßkraft kommt der von Haushaltszucker sehr nahe. Xylit ist im Handel auch unter dem Namen „Birkenzucker“ erhältlich. Für sich allein genommen ist diese Bezeichnung unzulässig; es muss immer auch „Xylit“ oder „E 967“ auf dem Etikett oder in der Zutatenliste stehen.

- Erythrit (E 968): Erythrit wird durch eine enzymatische Hydrolyse von Stärke gewonnen, natürlicherweise kommt der Stoff in Früchten, Gemüsen und fermentierten Lebensmitteln wie Sojasauce vor. Im Vergleich zu den anderen Zuckeralkoholen gilt Erythrit als besonders gut verträglich. Erythrit ist praktisch kalorienfrei und wird als zahnfreundlich eingestuft.

Kennzeichnung und besondere Hinweispflichten

Süßungsmittel sind Zusatzstoffe. Deshalb müssen sie im Zutatenverzeichnis vorverpackter Lebensmittel mit ihrem Klassennamen und ihrer Bezeichnung genannt werden, also beispielsweise „Süßungsmittel: Saccharin“. Alternativ kann anstelle der Bezeichnung auch die E-Nummer angegeben werden, also „Süßungsmittel: E 954". Außerdem muss jedes Lebensmittel, das Süßungsmittel enthält, in Verbindung mit seiner Bezeichnung den Hinweis „mit Süßungsmittel(n)“ tragen. Enthält es zusätzlich Zucker lautet der Hinweis „mit Zucker(n) und Süßungsmittel(n)“.

Bei unverpackter Ware, etwa beim Bäcker oder im Café, müssen Süßungsmittel kenntlich gemacht werden, etwa in der Preisliste, in der Speisekarte oder in anderer schriftlicher Form. Hier reicht die Angabe des Klassennamens, also Süßungsmittel. Eine namentliche Nennung des Stoffes ist nicht erforderlich.

Für bestimmte Süßungsmittel sind außerdem die folgenden Hinweise verpflichtend:

- Enthält ein Lebensmittel Zuckeraustauschstoffe in einem Anteil von mehr als 10 Prozent des Gesamtproduktes, muss der Warnhinweis "Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken" auf der Packung stehen.

- Enthält ein Lebensmittel Aspartam beziehungsweise Aspartam-Acesulfam-Salz, muss der Hersteller darauf hinweisen, dass das Lebensmittel eine Phenylalaninquelle enthält. Dieser Hinweis ist für Menschen mit der seltenen Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie wichtig.