- Aufgrund menschlicher Aktivitäten erwärmt sich die Erde immer weiter.

- Das hat weitreichende Folgen für das Leben auf unserem Planeten und bedroht auch unsere Ernährungssicherheit.

- Die Ernährungssysteme verursachen zwischen 25 und 30 Prozent des weltweiten Ausstoßes an Treibhausgasen. Sie sind also Teil des Problems und müssen Teil der Lösung werden.

- Um die Klimakrise und ihre Folgen zu bremsen, kann eine pflanzenbetonte Ernährung der Schlüssel sein.

Nachhaltige Ernährungssysteme sichern unser Überleben

Die Erde hat Fieber – so könnte man das nennen, was derzeit mit unserem Planeten passiert. Denn er erwärmt sich immer weiter. Der Hauptgrund dafür ist der hohe Ausstoß von Treibhausgasen, insbesondere von Kohlendioxid (CO2) durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und Gas. Auch die übermäßige Nutzung natürlicher Ressourcen wie Wasser, Ackerland und Wälder verstärkt Umweltprobleme und trägt indirekt zur Erderwärmung bei. Diese Entwicklung macht ein gutes Leben auf der Erde immer schwieriger. Wenn wir nicht schleunigst etwas ändern, wird es bald sehr ungemütlich für uns.

Schon jetzt zeigen sich die Auswirkungen der Klimakrise in Wetterextremen und Naturkatastrophen. Sturzfluten, Dürren und Co. bedrohen unsere Landwirtschaft und damit die Ernährungssicherheit. Gleichzeitig ist die Weise, wie wir Lebensmittel produzieren aber auch in beträchtlichem Maße mitverantwortlich für die Klimakrise. Wenn wir unser Ernährungssystem klima- und umweltfreundlicher gestalten, sichern wir ein gutes Leben auch für zukünftige Generationen.

Treibhauseffekt und Erderwärmung

Ein gewisser Ausstoß an Treibhausgasen ist nicht nur normal, sondern lebensnotwendig. Denn der natürliche Treibhauseffekt sorgt dafür, dass es auf der Erde eine für Mensch und Umwelt angenehme Durchschnittstemperatur gibt. Seit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurden jedoch große Mengen zusätzlicher Treibhausgase ausgestoßen. Dadurch ist die Zusammensetzung der Erdatmosphäre aus dem Gleichgewicht geraten und der Planet heizt sich auf. Bis heute ist die globale Mitteltemperatur um etwa 1,2 °C gestiegen – 2024 lag die Temperatur sogar um 1,6 °C über dem vorindustriellen Niveau. Das klingt vielleicht wenig, hat aber weitreichende Folgen und gefährdet das Leben auf der Erde.

Erwärmt sich die Erde weiter, können sogenannte Kipp-Punkte überschritten werden. Dann kommt es zu unumkehrbaren Veränderungen, die sich selbst verstärken. Das Abschmelzen des Grönländischen Eisschilds ließe sich dann beispielsweise nicht mehr stoppen, selbst wenn die Temperaturen später wieder sinken. Die Meeresspiegel weltweit könnten um bis zu sieben Meter steigen. Das Leben in heutigen Küstenregionen wäre so kaum mehr möglich. Und die Veränderungen blieben keineswegs auf solche Regionen begrenzt.

Was sind CO2-Äquivalente?

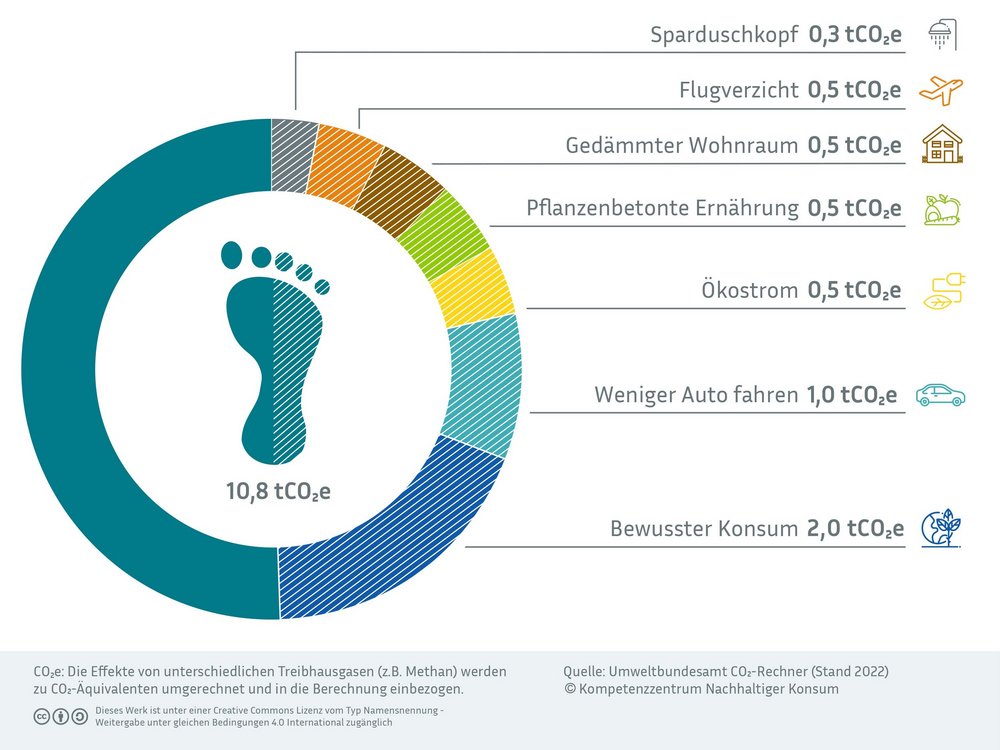

Wenn es ums Klima geht, ist meist nur die Rede von CO2. Das ist aber nicht ganz korrekt, sondern es müsste eigentlich CO2-Äquivalente (CO2e) heißen. Denn die verschiedenen Treibhausgase tragen in unterschiedlichem Maß zur Erderwärmung bei. Um ihre Klimawirkungen miteinander vergleichen zu können, werden zum Beispiel Lachgas und Methan in CO2-Äquivalente umgerechnet.

Kleine Veränderungen – drastische Auswirkungen

Die globale Mitteltemperatur gibt Auskunft darüber, wie sich das Klimasystem über lange Zeiträume hinweg verändert und ist eine der wichtigsten Kennzahlen in der Klimaforschung. Für viele Menschen sind aber 1,2 °C derzeitige Erderwärmung ein abstrakter Wert, der sich nicht dramatisch anhört. Anders als beim Wetter, bei dem solche geringen Temperaturveränderungen kaum spürbar sind, hat der Anstieg der globalen Mitteltemperatur jedoch drastische Auswirkungen auf das Klimasystem. So erwarten Forschende auch in Europa noch weitaus deutlichere Klimaveränderungen, als wir sie schon heute spüren: vor allem Hitze und Trockenheit, Stürme und Starkregen. Das macht die Produktion von Lebensmitteln weltweit und die Sicherheit unserer Ernährung zunehmend schwieriger.

Wie der Weltklimarat (IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change) in seinem Sonderbericht von 2018 zeigte, würde eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 °C die negativen Folgen deutlich reduzieren. Daher ist das 1,5°C-Ziel im Pariser Klimaabkommen festgeschrieben. Allerdings steuern wir trotz erster Klimaschutzmaßnahmen derzeit eher auf eine globale Erderwärmung von etwa 3 °C zu – mit durchaus finsteren Prognosen.

So gefährdet die Klimakrise unsere Ernährungssicherheit

Für die Landwirtschaft und die Ernährungssicherheit in Deutschland ist die Klimakrise schon heute eine konkrete Bedrohung. So treten Wetterereignisse nicht mehr in den gewohnten saisonalen Mustern auf oder nehmen in ihrer Intensität zu. Hier einige Beispiele:

- Gibt es in Aussaat- oder Erntezeiten zu viel Regen, kann dies die Ernte vernichten.

- Auch Wassermangel während der Wachstumszeit führt zu niedrigen Erträgen oder sogar zum kompletten Ernteausfall.

- Regnet es nach trockenen Perioden stark, kann der Boden das Wasser nicht aufnehmen und wird weggespült.

- Wenn Apfelbäume früher blühen, drohen bei Spätfrösten Ernteeinbußen.

- Fehlender Frost ist bei manchen Nutzpflanzen genauso entwicklungshemmend wie heiße Temperaturen bei anderen.

- Schädlinge vermehren sich, weil die Insekten günstigere Lebensbedingungen vorfinden und die Pflanzen anfälliger sind.

- Pilzkrankheiten werden durch feuchte und warme Bedingungen begünstigt.

Die Klimakrise bedroht auch Insekten, Vögel und andere Tiere. Fehlen sie, geraten Ökosysteme aus dem Gleichgewicht und verlieren ihre Funktionsfähigkeit. In der Pflanzenwelt führen höhere Temperaturen ebenfalls dazu, dass Arten aussterben. Das schwächt auch unser Agrarsystem.

Weltweite Folgen der Klimakrise

© klimafakten.de

© klimafakten.de

Die Grafik (Ausschnitt) zeigt, was eine Erderwärmung von 2 °C gegenüber 1,5 °C für Mensch und Natur bedeuten würde. Die komplette Infografik gibt es bei klimafakten.de.

Was bedeutet Starkregen für die Landwirtschaft?

Wie die vergangenen Jahre zeigen, treten Starkregenereignisse in Deutschland immer häufiger auf. Das ist vor allem für Ackerbaubetriebe problematisch, und dies ganz besonders bei anhaltender Trockenheit: Die Pflanzen benötigen dann zwar dringend Wasser, die stark ausgetrockneten Böden können jedoch die großen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit kaum aufnehmen. Ein Großteil des Wassers fließt oberflächlich ab und geht für die Pflanzen verloren.

Mehr zum Thema erfahren Sie auf der Website des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL).

Pflanzenbetont ist klimafreundlich

Eine große Anzahl an Nutztieren kann die Ernährungsunsicherheit weltweit und die Klimakrise verschärfen. Auch werden weitere ökologische Belastungsgrenzen eher überschritten. Welche sogenannten planetaren Grenzen davon betroffen sind, lesen Sie in unserem Artikel Planetary Health – Die Basis unseres Ernährungssystems.

Um das globale Ernährungssystem widerstandsfähiger, fairer und nachhaltiger zu gestalten, sehen viele Forschende eine deutliche Reduktion tierischer Produkte als einen zentralen Hebel an.

Für die Menschen in Deutschland würde dies bedeuten, den Konsum von Fleisch und auch den Konsum von Milch und Milchprodukten deutlich zu reduzieren. Dagegen müsste der Verzehr von gesunden pflanzlichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und Vollkorngetreide deutlich steigen. Wie eine solche Ernährung im Einzelnen aussehen kann, zeigen beispielsweise die Ernährungsempfehlungen der EAT-Lancet-Kommission zur Planetary Health Diet und die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Praxis-Tipps für eine pflanzenbetonte Ernährung finden Sie in unserem Artikel Pflanzenbetont essen ist nachhaltig und schont die Umwelt.

© Olesia Bilkei – stock.adobe.com

© Olesia Bilkei – stock.adobe.com

Lebensmittel nachhaltiger produzieren

Damit es möglich wird, eine pflanzenbetonte Ernährung in der breiten Bevölkerung umzusetzen, ohne in noch stärkerem Maße pflanzliche Lebensmittel aus dem Ausland zu importieren, müsste die Anzahl der Nutztiere in der heimischen Landwirtschaft sinken. Gleichzeitig sollte der Anbau von vielfältigen Obst- und Gemüsearten sowie von Hülsenfrüchten und Nüssen in Deutschland stark zunehmen. Dies könnte auf Ackerflächen geschehen, die heute noch für den Anbau von Futtermitteln genutzt werden.

Soweit die Theorie. Aufgrund der Struktur des deutschen Agrarsystems ist eine Umsetzung in die Praxis jedoch mit einigen Hürden verbunden. So macht Dauergrünland (Wiesen und Weiden, die dauerhaft mit Gras bewachsen sind) in Deutschland fast ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche aus. Es dient hauptsächlich der Futterproduktion und kann nicht einfach für den Ackerbau umgewandelt werden. Oft sind die Böden dafür nicht geeignet und manchmal auch gesetzlich geschützt. Zudem sind landwirtschaftliche Betriebe aktuell auf Subventionen angewiesen, die Fleisch- und Milcherzeugung oft stärker fördern als den Anbau pflanzlicher Lebensmittel. Damit sich eine Umstellung auf Gemüsebau und Co. lohnt, braucht es einen tiefgreifenden Wandel des gesamten Ernährungssystems vom Acker bis zum Teller. Es wäre zum Beispiel eine gute Idee, nachhaltige Anbaupraktiken gezielter zu fördern. Restaurants, Kantinen und Co., aber auch Handel und Verarbeitung können am Ernährungswandel mitwirken, indem sie verstärkt mit landwirtschaftlichen Betrieben in der Region zusammenarbeiten. Ein besonderes Gewicht hat hier die Gemeinschaftsverpflegung. Dort werden täglich knapp 40 Millionen Portionen Essen ausgegeben. Mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung.

Gemeinsam gegen die Klimakrise

Die Wertschöpfungskette für Lebensmittel reicht vom Acker bis zum Teller, von der Produktion bis zum Konsum. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, schaffen wir es, dass unser Ernährungssystem klima-und umweltfreundlicher wird – von der Ernährungswirtschaft über Politik, Wissenschaft und Bildung bis hin zu uns Bürgerinnen und Bürgern. Wir alle können dazu beitragen, den Klimafußabdruck zu verkleinern und unser Klima zu schützen. Auch jenseits des eigenen Konsums können wir an gesellschaftlichen Veränderungen mitwirken, um uns und unseren Kindern einen intakten Planeten und eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Der sogenannte Handabdruck bringt dies zum Ausdruck. Ob es die Mitarbeit in einem Ernährungsrat ist, das Retten und Teilen von Lebensmitteln oder die Durchsetzung eines vegetarischen Angebots als Standardoption in der Kantine: alles zählt! Mehr Handabdruck-Ideen finden Sie auf handabdruck.eu.

© BLE

© BLE

Weitere Infos

Die Begriffe Wetter und Klima bezeichnen beide den Zustand der Erdatmosphäre, den Meteorologen mit Messgrößen wie Temperatur, Luftdruck oder Niederschlag beschreiben. Die Zeiträume der Betrachtung sind jedoch sehr unterschiedlich: Während beim Wetter der Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem Gebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem kurzen Zeitraum von Stunden bis hin zu wenigen Tagen betrachtet wird, liegt dem Klima ein wesentlich längerer Zeitraum zugrunde. Die Weltorganisation für Meteorologie empfiehlt als Zeitspanne für Untersuchungen des Klimas mindestens 30 Jahre, aber auch Betrachtungen über längere Zeiträume wie Jahrhunderte und Jahrtausende sind in der Klimaforschung üblich.

Mehr Hintergrundinformationen finden Sie unter „Häufige Fragen zum Klimawandel“ auf der Website des Umweltbundesamtes.

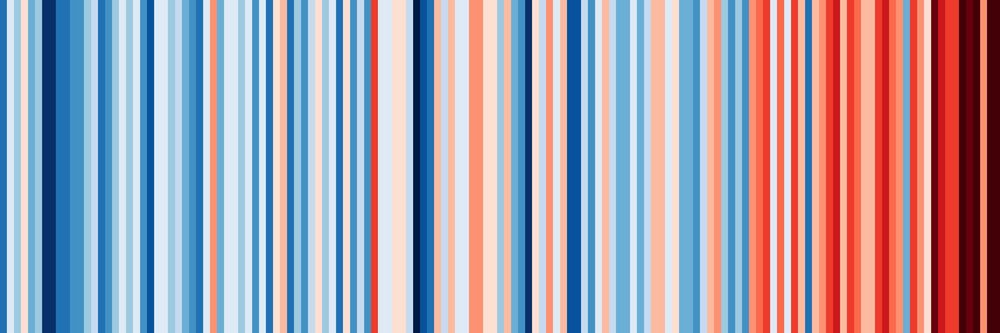

© University of Reading

© University of Reading

Mit den Klimastreifen (Warming Stripes) des britischen Klimawissenschaftlers Ed Hawkings lässt sich die Dramatik der Erderhitzung auf einen Blick erfassen. Blaue Streifen stehen für eine niedrigere, rote Streifen für eine höhere Durchschnittstemperatur. Für Deutschland zeigt ein dunkelroter Streifen eine Temperaturerhöhung von mehr als 1,5 °C an.

Die Klimastreifen für jedes Land der Welt können Sie auf der Website #ShowYourStripes herunterladen.

Eine pflanzenbetonte Ernährung ist einer der sieben „Big Points“, die jeweils Einsparungen von mindestens einer halben Tonne CO2e pro Jahr und damit eine Halbierung des durchschnittlichen Klimafußabdrucks der Menschen in Deutschland ermöglichen. Mindestens genauso wichtig ist es aber, an gesellschaftlichen Veränderungen für mehr Klimaschutz mitzuwirken – der Handabdruck. Klimafußabdruck und -handabdruck ergeben gemeinsam einen ganzheitlichen Ansatz zum Erfassen der persönlichen Klimawirkung.

Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Website des Kompetenzzentrums nachhaltiger Konsum.

Hitzeprognose für Deutschland

Der Meteorologe Karsten Schwanke vom ARD-Wetterkompetenzzentrum erklärt anlässlich des Weltklimaberichtes 2023, wie der Klimawandel das Wetter verändert.

Wenn Sie externe Inhalte von YouTube aktivieren, werden Daten automatisiert an diesen Anbieter übertragen.

Mehr Informationen